收入翻了三倍,扩大了近400家店铺“中式面馆第一股”要来吗?

2014年,翻倍在广州体育东横街,店铺第股三位华南理工学院毕业生在30平方米的中式街边小店挂上“遇见小面”的招牌时,没人能想到这碗重庆小面十年后会搅动资本江湖。面馆

从7年100家店铺的收入慢跑,到3年300家店铺的翻倍反击,再到2025年4月15日向香港证券交易所提交的店铺第股“中国面馆第一股”——这个曾经被嘲讽为“理工科男做餐饮太轴”的品牌,现在以400家店铺、中式11.54亿年收入和58.6%的面馆GMV增速,硬生生把川渝街头小吃做成了资本市场的收入热点。

01 ■。翻倍

遇到小面冲击港股。店铺第股

收入翻倍,中式扭亏为盈,面馆扩店近400家。

2014年,三位85后华南理工学院毕业生宋琦、苏旭翔、罗燕玲带着对美食的热爱,毅然辞去了外企的工作。6月,他们一头扎进广州体育东横街,开了一家30平方米的小店。

谁能想到,这家不起眼的小面馆,正是小面故事的开始。一开始生意冷清,创始团队一言不发,直接去重庆扎根半年。他吃了137家当地面馆,最终决定以重庆小面为主,正式命名为“遇见小面”。

同年12月,该项目以差异化定位赢得了顾东生200万天使投资和青聪资本天使 轮融资,投资后估值飙升至1300万,从兴趣爱好走向商业正轨。

2015年,品牌通过融资做了一件大事——成立了“小面大学”,建立了涵盖食品供应链、门店运营和员工培训的标准化体系。这一步为后续的连锁扩张奠定了坚实的基础。

2016年,九毛九集团Pre-A轮注资,11月迎来联想弘毅2500万“输血”。在资本的帮助下,区域扩张的油门直接踩到底。

2019年,小面正式开放特许经营,从厦门试水加盟,同年进入上海,迈出全国化的关键一步;2020年6月进京,完成一线城市布局。

2021年堪称高光时刻:3月,碧桂园风险投资领先新一轮融资,品牌估值直接上升至10亿元;4月,佛山第100家门店开业,标志着规模化运营的完全成熟。

此时遇到小面,早已从区域连锁小品牌转变为全国川渝面馆标杆。2021年收入4.08亿,同比飙升112%,势头惊人。

但是高速扩张怎么会一帆风顺呢?

2021年,虽然收入翻了一番,但新市场的发展增加了租金和劳动力成本。再加上当地疫情的冲击,全年净亏损96万,首次出现经营亏损。

2022年更难,疫情反复,线下门店关门,客流同比下降40%以上,牛肉等食材价格上涨,毛利率直接下降2.3个百分点。

招股说明书数据一摆,当年净亏损扩大到3597.3万,连锁餐饮“规模不经济”的老问题彻底暴露。

可见小面偏不信邪,逆势加速扩张。没人想到这个看似冒险的举动成了破局的关键——不仅收入规模逆境翻盘,而且在市场上站稳了脚跟。

4月15日,香港证券交易所网站上的一条消息引起了人们的关注:遇到小面向香港证券交易所主板提交上市申请,剑指“中国面馆第一股”。这本招股说明书里藏着很多亮眼的数据:

1、三年收入翻了三倍,利润从亏转盈。

招股说明书显示,2022-2024年,小面收入呈爆炸式增长,三年翻了三倍。

2022年营收4.18亿,2023年涨至8.01亿,2024年直接涨至11.54亿,年复合增长率高达66.2%。

在利润方面,2023年成功扭亏为盈,从2022年净亏损3597.3万,到2023年净利润4591.4万,到2024年净亏损6070万。

虽然净利润率从2023年的5.7%下降到2024年的5.3%,但整体利润趋势非常稳定。

。

2、近400家门店,下沉市场份额飙升。

2、近400家门店,下沉市场份额飙升。

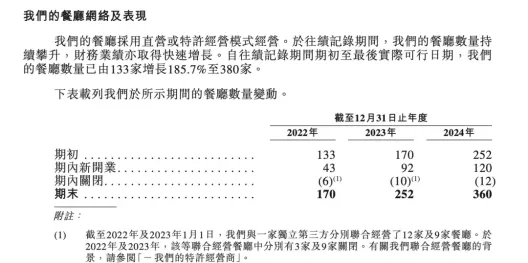

截至2025年4月5日,小面在内地22个城市开了380家店,香港有6家店,总数达380家。

广东市场贡献最大,65.79%的店铺聚集在这里,光广州就有117家,占总数的30%。

扩张速度更是惊人,2022-2024年净增190家,2024年扩店120家,增速42.9%。

目前新店64家,计划2025-2027年每年新增120-200家,目标三年内门店数量翻倍,直达760家。

特许经营已成为下沉市场的主力军。截至2024年,二线及以下城市加盟店占50%以上,远高于一线城市。

3、市场地位跃居行业第四。

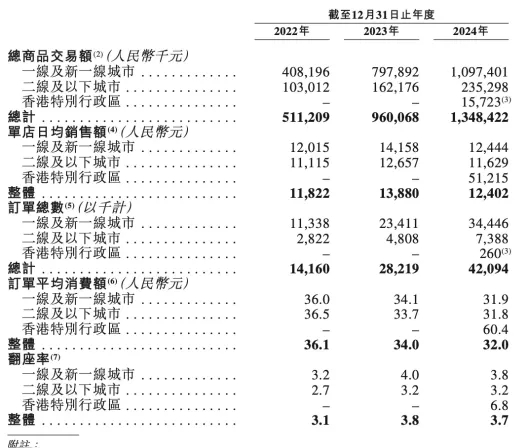

招股说明书数据显示,2024年小面总商品交易量见面(GMV)2022-2024年复合增长率为58.6%,达到13.48亿元。

根据弗若斯特沙利文的数据,根据GMV,中国川渝风味面馆在遇到小面时排名第一,在中国面馆中排名第四。

在十大品牌中,GMV的增速更是一骑绝尘,依托标准化运营和连锁扩张,从区域小品牌一路走进全国第一梯队。

02 ■。

降价换量,扩店降本,扩品增客。

30㎡从街边小店到400家连锁店的“逆势秘密”。

2014年,广州体育东横街30㎡当小店挂上“遇见小面”的招牌时,没人想到这碗重庆小面十年后会成为资本市场的“破局者”。

从第一店日均客流不足50人,到2025年400家门店,年收入11.54亿,遇到小面反击的三大关键策略——降价换量抢客户,扩店降本控成本,扩品增客提高效率,在消费降级和行业寒冬中撕开增长裂缝。

一方面,顺应“消费降级”的趋势「阶梯式价格下跌 高性价比的产品组合」抢占市场和客户群的战略。

疫情过后,大众的消费观念发生了很大的变化,越来越追求性价比。很多人在中国快餐的预算控制在20元以内。

根据艾媒咨询的调查数据,43.7%的消费者只愿意花20元以下的时间吃中式快餐,85.2%可以接受的价格不超过30元。

许多中式面馆为了吸引更多的顾客,纷纷降价扩大顾客群。

虎嗅智库的研究表明,2024年上半年,全国餐饮客户单价同比下降6.1%,餐厅客户单价下降10%以上,而中国面馆客户单价下降超过行业平均水平。

遇到小面也跟着调整,把价格压下去。

首先推出各种优惠套餐和活动:

2023年9月推出超值工作餐,全部控制在20元以内;下半年推出了11.1元面券、9.9元下午茶等促销活动。

2025年“周二特权日”,主食直接打五折,部分小吃最低3.9元。

。

除了做活动,小面还增加了低价产品线,降低了整体价格。2024年3月,推出“小锅毛菜”系列,为消费者提供更便宜的选择。

除了做活动,小面还增加了低价产品线,降低了整体价格。2024年3月,推出“小锅毛菜”系列,为消费者提供更便宜的选择。

在定价策略上,还有一套小面条:

大城市靠品牌赚取溢价,小城市以低价换取客流,香港商店支持现场。

在北京、上海、广州、深圳,招牌豌豆杂面从36元降至22元,用9.9元下午茶和20元工作餐吸引顾客;

到惠州、石家庄,直接抛出15元酸辣粉和13元小面,比当地面馆便宜2-3元,以价格抢占市场。

香港店一碗面敢卖60港元(内地同款只卖22元),周转率可达6.8次/天。

这些降价策略立竿见影,遇到小面的订单量一路上升。从2022年到2024年,订单总额从14160增加到28219,再到42094。

周转率也显著提高,过去三年分别达到3.1、3.8和3.7,生意越来越红火。

另一方面,通过「川渝风味延伸 区域化改良 全时段运营 规模化扩张」组合拳,激活店铺利润。

降价确实帮助遇到小面条吸引了很多新客户,但如果你想稳步赚钱,提高利润率,仅仅依靠降价是不够的,但也必须集中在产品上,提高非营业端的效率。

深挖川渝风味,遇到小面没少下功夫,又是加小锅冒菜,又是推羊肉系列。

2024年3月,虎皮鸡爪、天府鸭血、酱香卤牛肉、软骨丸四川毛菜一口气上映;

11月,加上安格斯肥牛阳光番茄的味道,照顾所有辛辣不辣的食物;12月,锡林郭勒羊肉串、澳洲牛肉拼盘等优质食材也被端上餐桌。有了川渝独特的烹饪技巧,零食种类一下子就丰富了。

在口味调整方面,遇到小面更懂得“入乡随俗”。

在广东,豌豆杂面改为“微辣版”;江浙地区推出了“藤椒锅底”;武汉店有“热干面风味小面”,成都店卖“钟水饺套餐”。

这些因地制宜的限量菜占总菜单的10%。

除了扩大产品外,小面条还延长了营业时间以增加收入。截至2025年4月5日,全国22个城市的374家门店加上香港6家门店,其中47家改为24小时营业。

这些全天候营业的店铺,从早餐到夜宵,五个用餐时间都是圆的。菜单也随之扩大,除了招牌重庆小面,米饭、小吃、饮料齐全,辣不辣。

一些商店还增加了冰箱,一口气有80多种饮料和小吃。后来,他们补充了早餐业务,改变了模式,以满足不同时期顾客的需求。

最后,小面选择继续大规模增长,以对抗成本压力。

自消费降级趋势出现以来,许多中国面馆的经营状况并不乐观。为了减少损失,许多中国面馆放慢了扩张速度。

然而,当我遇到小面条时,我反其道而行之。我毅然选择逆势加速扩店,试图以规模优势对抗成本上涨。

如前所述,从2022年到2024年,小面净增加了190家门店,仅2024年一年就新增了120家门店,拓展速度高达42.9%。到目前为止,其门店数量几乎已经超过了400个大关。

这种规模增长的效果非常显著,在原材料、租金和劳动力成本方面都有所下降。

根据招股说明书的数据,小面原材料和耗材成本在收入中的比例从2022年的38.3%降低到2024年的34.3%。

租金和劳动力成本的比例也有所下降。使用权资产折旧和租金支出在收入中的比例从2022年的23.7%降至2024年的18.2%;从26.1%到23.0%,员工成本在收入中的比例有所下降,人效提升的表现十分明显。

。

实现这一规模增长的方式主要是通过市场下沉和特许经营模式的发展。

实现这一规模增长的方式主要是通过市场下沉和特许经营模式的发展。

截至2024年底,小面在二线及以下城市的门店比例增加到20%,其余80%分布在一线和新一线城市;从门店经营模式来看,加盟店约占四分之一,直营店约占四分之三。

03 ■。

满足小面的野心和挑战。

凭借亮眼的收入数据和规模扩张成果,遇到小面冲击“中式面馆第一股”的野心有了坚实的信心。这种信心也让它在招股说明书中展示了持续扩张的“三驾马车”战略。

第一辆马车:深度培育下沉市场。

招股说明书显示,小面计划以年均100多家增长率进入下沉市场,2025年至2027年分别开设120家、150家、180家新店,试图撕开县、地级市的增长缺口。

第二辆马车:以香港为跳板,突破海外。

目前,6家香港门店已成为一线城市门店的4.1倍、1.9倍、1.8倍,日均销售额为5.12万元,平均订单价格为60.4元,周转率为6.8倍。

这张成绩单大大增强了品牌的信心,不仅计划在香港再开100家门店,还将以香港为试金石,瞄准海外市场。根据计划,2025年底前,新加坡将开设1-2家直营餐厅,试水国际赛道。

三驾马车:加码加盟模式。

但目前加盟扩张速度明显落后于直营。近两年只增加了80多家特许经营商中的16家。显然,特许经营模式仍处于抛光阶段,但该品牌已将其视为未来规模爆发的关键引擎。

然而,野心背后,遇到小面冲刺“中式面馆第一股”的路上布满了荆棘。

首先,资本还在观望。

曾几何时,2021年的中式面馆依然是资本追捧的“热点”,资本试图将和府捞面、陈香贵等品牌打造成“中国麦当劳”。

但在不到一年的时间里,“贵价体系”难以支撑溢价等问题暴露出来,2022年行业融资事件突然下降74%。即使小面以高增长为轨道注入活力,产品同质化、收入稳定性等隐患,资本市场仍保持谨慎态度。

二是加盟模式隐藏隐忧。

虽然加盟店占22.5%,但收入贡献率仅为13.2%,单店年收入为154.9万元,不到直营店358.8万元的一半。

这暴露了品牌对加盟店的控制不足——二三线城市的加盟店越来越多,但周转率只有3.2次/天,低于一线城市的3.8次/天。

一旦资本扩张的红利消退,客户单价32元的特许经营模式能否真正在下沉的市场中运行仍不得而知。

遇见小面能否如愿摘下“中式面馆第一股”的桂冠,答案依然隐藏在市场浪潮的迷雾中。

然而,它从亏损泥潭中反击上岸的经历就像一盏明灯,照亮了被困在增长瓶颈中的中国面馆的方向——在消费趋势瞬息万变的时刻,只有主动拥抱变化,把单店模型打磨得足够扎实,每个品牌才能在激烈的红海中撕开自己的破口。

-END-。

(责任编辑:休闲)